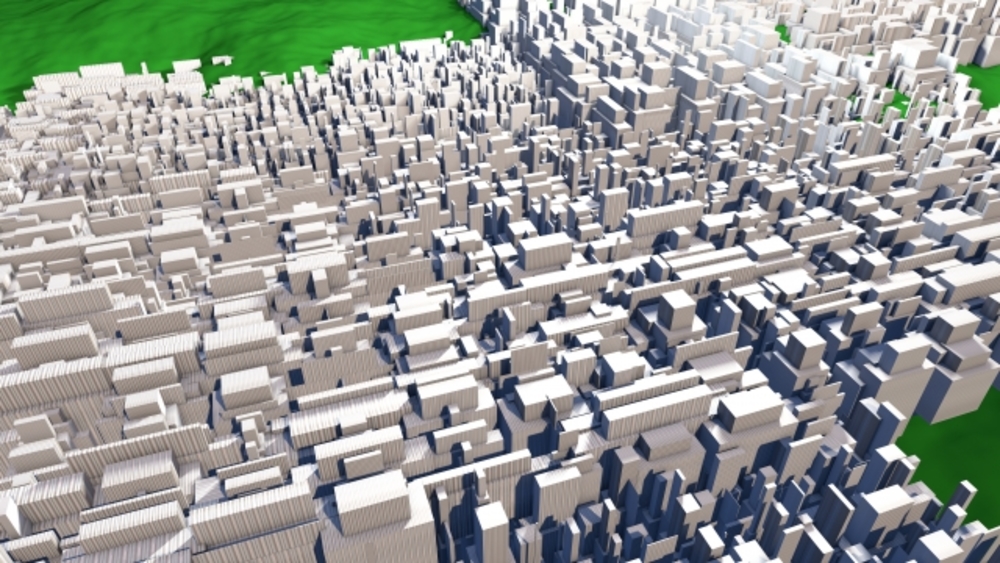

映画やゲーム、広告などを効果的に見せる3DCG。「自分でも作ってみたいけど、作り方がいまいちわからない……」と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

実際に3DCGを見たとしても、具体的にどうやって作られているのかはわからないですよね。

そこでこの記事では、3DCGの作り方や、おすすめのフリーソフトなどについて解説します!

これから3DCGを作ってみたいと考えている方は、ぜひ記事をチェックしてみてください。

記事の概要

アニメ業界に興味のある方へ

3DCGの作り方を6ステップで解説

こちらでは、3DCGの作り方を6ステップで解説します。

1. CG化したい物の三面図を作成する

2. CGツールにてモデリングをおこなう

3. ポリゴンに色を塗っていく

4. リギングで骨を作る

5. スキニングでモデルと骨を関連付ける

6. レンダリングで出力

それぞれくわしく確認していきましょう。

1. CG化したい物の三面図を作成する

まずは、CG化したい物の三面図を作成します。三面図とは、物やキャラクターなどの立体物を正面・背面・横から描いた2Dのイラストです。

・どの方向から見ても寸法が合っているか

・物体として違和感が無いか

・イラストは制作するCGのテイストどおりか

などを意識しながら、三面図を作成しましょう。

三面図が無くてもCG制作は可能ですが、細かく描写するのであれば必須だといえます。

途中で「イメージと違う……」と修正を重ねてしまわないようにするためにも、三面図の制作はきっちりおこなってください。

2. CGツールにてモデリングをおこなう

三面図ができあがったら、CGツールにてモデリングをおこないます。用意した正面・背面・横のイラストを、X軸とZ軸に配置します。

配置したイラストを下絵として線をつなげていき、ポリゴンを作成します。ポリゴンは長方形や三角形などの板のようなもので、ポリゴンを増やしていくことで物を形にしていくのです。

三面図からポリゴンを作成し、表現したいものを作っていく作業が、モデリングのおおまかな流れだといえます。

3. ポリゴンに色を塗っていく

ポリゴンが完成したら、次は色を塗っていきます。ポリゴンだけだとただの単一色の物体なので、うまく着色して本物そっくりに仕上げることが大切です。

色はポリゴンに直接描くのではなく、テクスチャーと呼ばれるキャンバスを利用します。

テクスチャーの代表的な種類は、以下のとおりです。

カラーマップ:色を描き込むためのデータ

パンプマップ:ポリゴンの凹凸を表現するデータ。シルエットは変化しない

ディスプレイスメントマップ:ポリゴンの凹凸を表現するデータ。シルエットも変化する

法線マップ:カラーに光の濃淡を与え、陰影を表現するカラーデータ

マスクマップ:カラーに透過処理を与えるデータ

テクスチャーをうまく使って、本物同然の質感を出すことが求められます。

4. リギングで骨を作る

キャラクターや動く物体を作っている場合は、着色のあとにリギングをおこないます。

リギングは「物体の骨を作る作業」です。キャラクターなら手足や首などの動きを加えることで、よりリアリティのある3DCGができあがります。

リギングはツールに最初から入っているものを使ったり、より細かく表情や服の動きを設定したりと、作りたいCGによって作業量は変わります。

正しい場所で動くように設定しないと、完成したあとに不自然な動きになってしまうので、慎重な作業が大切です。

5. スキニングでモデルと骨を関連付ける

リギングが終わったあとは、スキニングという工程でポリゴンに反映させます。この作業により、骨が動くと同時にモデルが動作します。

いろいろな動きを試して、物体が違和感なく動くかどうかを確認しましょう。もし動きに不自然な場所があったら、再度リギングして調整をおこないます。

スキニングが完了すれば、CGデータの完成です。

6. レンダリングで出力

最後に、完成したCGデータをレンダリングして出力します。レンダリングをおこなうことで、2Dの静止画や動画として利用可能になります。

レンダリングはCGの種類によって膨大な時間がかかるので、作業の合間で定期的におこなっておきましょう。

無料で利用できる3DCG作成ソフト5選

こちらでは、個人でも無料で利用できる3DCGソフトを5つ紹介します。

1. Blender(ブレンダー)

2. Metasequoia(メタセコイア)

3. Meshmixer(メッシュミキサー)

4. RenderMan(レンダーマン)

5. Smoothie-3D(スムージー)

CG制作を勉強するためには、まずは自分でソフトを触ってみることも大切です。

上記ソフトであれば無料で始めやすいので、自分にとって使い勝手が良さそうなものを選んでダウンロードしてみてください。

1. Blender(ブレンダー)

Blenderは、完全無料で使える3DCGソフトです。モデリング・リギング・レンダリングなどの基本的な機能がすべて搭載されているため、BlenderだけでCGを制作できます。

一部のプロも使っていると言われているほど高機能なので、本格的な3DCGを作りたい方にうってつけです。

ただし高機能な反面、初心者がとっつきにくい部分も存在するので、徐々に勉強しながら使っていくようにしましょう。

2. Metasequoia(メタセコイア)

Metasequoiaは、直感的に利用できるモデリングソフトです。動作が軽く、比較的スペックの低いパソコンでも利用できます。

三角形や四角形だけでなく、5角形以上でのポリゴン作成も可能なので、幅広いモデリングが可能です。

Metasequoiaの無料版では一部機能が制限されてしまいますが、ある程度の機能は使えます。

1ライセンスあたり5,000~20,000円ほどと他の有料ソフトに比べてもかなりやすいので、開放して利用するのもおすすめです。

3. Meshmixer(メッシュミキサー)

Meshmixerは、スカルプト(彫刻)系の3D制作ソフトです。簡単な操作で粘土をこねるかのようにモデル製作ができる点が人気を集めています。

3DCADなどを手掛けているAutodesk社が制作しているので、使い勝手も非常に良いです。

3Dプリンターとの連携も容易なので、自主制作でフィギュアを作りたい方にも向いています。

Meshmixerは、無料で手軽に3Dモデルを作ってみたい場合にうってつけのソフトです。

4. RenderMan(レンダーマン)

RenderManは、レンダリング専用の3Dモデリングソフトです。制作した3Dデータを高品質で出力する際に利用します。

単体では3DCG制作はできませんが、Metasequoiaと公式に連携しているため、まずはそちらで作ってからRenderManで出力という方法が可能です。Metasequoiaの他にも、さまざまなソフトと連携しています。

なお、RenderManは非商用の場合のみ無料で利用可能です。

個人の制作物を高品質で出力したいという方は、ぜひ利用してみてください。

5. Smoothie-3D(スムージー)

Smoothie-3Dは、写真から3Dモデルを制作できるソフトです。1からモデルを作る手間が無いため、気軽に3DCGを体験できます。

好きな写真から3Dモデルが制作可能で、サイト上でのシェアも可能です。無料かつ手軽なのでハードルが低く、初心者から人気を集めています。

「3DCGを作ってみたいけど、面倒なことはやりたくない」という方におすすめです。

アニメ業界に興味のある方へ

本格的な3DCG制作を学びたいのであれば専門学校がおすすめ

「プロ顔負けの本格的な3DCGを作りたい」と考えているのであれば、専門学校などでプロから教わることが大切です。

違和感のない三面図を作ったり、よりリアリティのある質感を出したりするためには、それ相応のスキルが求められます。

もちろん独学でも勉強は可能ですが、専門用語が多くやることがたくさんあるので、その分挫折する可能性も高くなってしまうでしょう。

その反面、専門学校であれば講師にすぐに質問できるし、同じ目的を持った仲間がたくさんいるため、モチベーションが続きやすいです。

東京アニメ・声優&eスポーツ専門学校では、業界で活躍するプロ講師が、イラストの基礎から本格的な3DCG制作までをていねいに教えています。

卒業生にはプロとして活躍する人も多く、仕事しても使えるスキルが身につけられるでしょう。

本格的なCG制作が学びたいという方は、ぜひ専門学校の利用を検討してみてください。

まとめ:CGを作るには、まずはイラストを描くところからスタート

今回は、CGの具体的な作り方や、無料で利用できるソフトについて解説しました。

具体的なステップは、以下のとおりです。

1. CG化したい物の三面図を作成する

2. CGツールにてモデリングをおこなう

3. ポリゴンに色を塗っていく

4. リギングで骨を作る

5. スキニングでモデルと骨を関連付ける

6. レンダリングで出力

まずは3Dにしたい対象のイラストを作るところから始めて、徐々に立体にしていきましょう。

ソフトによっては写真から3Dにできるものもあるので、ぜひ利用してみてください。